東京都立大学大学からのお知らせ ゼミ研究室紹介

掲載している内容は、2026年1月時点のものです

経済経営学部 経済経営学科

経済史・産業史研究室

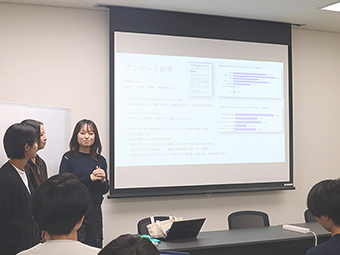

経済史・産業史研究室の1枚!

3年次はグループワークを行うそうですが、グループはどのように決めますか。

まずは学生たちから「興味のあること」や「こんなことを調べたらおもしろそうだと思うこと」を挙げてもらいます。実習を通じてそれを少しずつ集約していき、グループに分かれます。

その後はどのように進めていくのですか。

最初はアイデアにすぎないものを、どうすれば研究になるかを考えてテーマを具体化し、文献調査やインタビュー調査などを行って提言をまとめます。

今ある産業界の問題を取り上げ、多角的な視点から探究する

先生の研究テーマ

国際課税の見直しなど、経済・経営に関する問題を歴史的視点から解明する

デジタル技術の進展は生活の利便性を向上させ、コミュニケーションにも変化をもたらしている。また、生産性向上や業務の効率化が進み、リモートワークをはじめとして新しい働き方が実現するなど、企業経営や社会制度にも様々な変化が起きている。そうした中で国際課税も「100年ぶりの見直し」がなされ、大幅に変わろうとしている。

「例えば、インターネット通販の大手、アマゾンは日本でも大きな売り上げを上げています。ところが、その利益に比して日本に支払う税金がわずかであるという問題が生じていました。これは旧来の税制システムでは対応できないために生じた問題です」と井澤龍先生は一例を挙げる。

税金は企業経営において非常に大きい要素だ。ユニリーバは創設時から税金に対する意識が高く、節税のため2つの国に本社を置いていた。最近はデジタル課税をどうするかなど、社会の変化とともに新たに出てくる問題も多い。そうした問題の本質を理解するには、そもそもの始まりと変遷を知ることが大事になる。また、税制を見直すといっても、歴史を踏まえたうえでないと公平性が損なわれ、納得される税制を構築するのが難しくなる。

そこで、井澤先生は国際機関の資料や各国政府の文書などの公的な資料を使って、政府間の交渉や取り決めや裁判所の判例によって何がどう変わり、それに対して企業行動がどのように変化しているかといったことを企業史料等を用いて研究している。

ゼミでの学び

研究とは何かを学び、リサーチ力を身につけることが大事

ゼミは「歴史的アプローチからみる経済・経営・産業」をテーマに掲げているが、研究内容はかなり自由に設定できる。実際、過去のテーマを見ると、地域観光、和菓子、宇宙産業など、バラエティに富んでいる。

3年次はテキストを輪読してインタビューやフィールドワークの方法など、研究に必要なリサーチメソッドを身につけることから始まる。そのうえで興味のあるテーマについて研究するグループワークに取り組む。

グループワークで肝となるのはテーマだ。2025年度のテーマのひとつに十和田市現代美術館にスポットをあてたものがある。地方の問題を取り上げたいから始まり、美術館を取り上げることにしたものの、研究として成り立たせるまでには紆余曲折があった。研究はアイデアだけではダメで、新しい視点で本当におもしろいものにするには、何を取り上げ、どうアプローチするかを考えるのが大事だ。

「学生たちは今、目の前にある困りごとを入り口にテーマを決め、どうアプローチするかを考えていきます。その際、本当に問題なのは何かを把握するには歴史を見るのもひとつです。実際、現状調査から始まり、次第に何をきっかけにこうなったんだろうと問題を見る目が広く、深くなっていきます」

井澤先生は、この研究経験を通して「リサーチ力を身につけてほしい」と言う。「卒業後、どの分野に進もうと、何か困ったときに問題の根っこをちゃんと見て、リサーチする力が生きてくるはずです。また、情報を収集するにしても、どのジャーナルが信頼できるのか、本当に価値がある、正しい情報かを見分ける必要があり、その力を養う場がゼミ」だと先生は話す。

学生の声

興味があるテーマに取り組めるので、大きな充実感と達成感を得られた

経済経営学部 経済経営学科 経営学コース

4年 Y.A.さん

*学年・インタビュー内容は取材時のもの

3年次のグループワークでは飲食班で「日本飲食業のインド進出に関する提言」をテーマに調査を行いました。飲食のなかでも何を取り上げるか、よい題材が見つからず、テーマ決めには少し苦労しましたが、研究とはどういうものなのかを学ぶことができたと感じます。

テーマが決まると、インドからの留学生やSNS活動をされているインド系の人にインタビュー。さらに海外進出している企業にも話を伺い、実際にインディカ米を使ったメニューの考案も行いました。このようにいろいろな角度から調べたうえで、特に日印間では文化や宗教の違いが大きいことを認め、地域に適応した商品を提供する戦略が望ましいとの提言をまとめました。苦労した点も多くありましたが、「やり切った」充実感と達成感を得ることができました。

グループワークでは、自分の意見をきちんと伝えるとともに、周りの意見を聞く大切さを学び、議論する力も鍛えられました。これは今後に役立ってくると思います。

他大との合同ゼミ大会に挑戦

やりたいことが一致したメンバーが集まってグループをつくるので、人数もグループ数にも縛りはない。2025年度は、アニメと地域活性化、十和田市現代美術館、大学での部活動におけるマイクロスポンサーの役割、中学・高校の部活における非効率な伝統について調査するグループの、計4班に分かれて研究を行っている。

毎年12月、都内の4大学と愛知県の1大学のゼミが集まって5大学ゼミ大会を開催している。大会ではグループワークの研究内容を発表し、質疑応答を行い、投票でおもしろかったチームを決める。2025年は東京都立大学が会場なので、交流を深める企画を考えるなど、運営面も井澤ゼミが担当する。

京都大学大学院修士課程修了後1年間、グラスゴー大学社会政治科学部客員博士研究員を務め、2015年3月、京都大学大学院経済学研究科経済学専攻博士課程修了。滋賀大学経済学部准教授等を経て、2020年10月より東京都立大学敬愛経営学部准教授に就任。専攻分野は経済史、経営史、国際経営、国際税務。

その他のゼミ研究室紹介

- 人文社会学部 人文社会学科 心理学教室

- 人文社会学部 人文社会学科 社会学教室 社会調査法演習

- 人文社会学部 人文社会学科 福田研究室(表象文化論教室)

- 法学部 法学科政治学コース佐藤ゼミ(現代日本政治)

- 経済経営学部 経済経営学科 マーケティングゼミ

- 経済経営学部 森ゼミ(テキストマイニング)

- 理学部 化学科 有機合成化学研究室

- 理学部 物理学科 超伝導物質研究室

- 理学部 生命科学科 進化遺伝学研究室

- システムデザイン学部 電子情報システム工学科/大学院 システムデザイン研究科 電子情報システム工学域 波動情報工学研究室

- 都市環境学部 地理環境学科 地形・地質学研究室

- 都市環境学部 観光科学科 地理学研究室

このページに関するお問い合わせ

| 大学・部署名 | 東京都立大学 アドミッション・センター(入試課) |

|---|---|

| Tel | 042-677-1111 |

| admission-tmu@jmj.tmu.ac.jp |