東京工科大学大学からのお知らせ ゼミ研究室紹介

掲載している内容は、2023年9月時点のものです

医療保健学部 臨床工学科

苗村研究室

苗村研究室の1枚!

臨床工学科が養成する臨床工学技士とはどんな仕事ですか。

臨床工学技士は、人工呼吸器や人工心肺、透析装置など、医療現場で使用される様々な生命維持管理装置を扱う専門家です。

研究室でも医療現場で使用する機器についての研究が行われているのですか?

医療現場で臨床工学技士らが抱える課題解決に貢献できるような診断法や機器の開発に取り組んでいます。

患者さんの負担を減らし、安全な医療を提供する機器の開発に取り組む

研究テーマ

透析患者のシャント血管の狭窄部を診断する機器の開発をめざす

臨床工学技士は医学と工学の両面を兼ね備えた国家資格だ。人工呼吸器、体外循環装置(人工心肺)、人工透析装置などの呼吸・循環・代謝に著しく障害のある患者さんに使用する生命維持管理装置を操作・管理、保守・点検し、安全で有効な医療の提供に貢献している。最近は、心臓カテーテル治療や手術ロボットに関わるなど、仕事の範囲が拡大している。

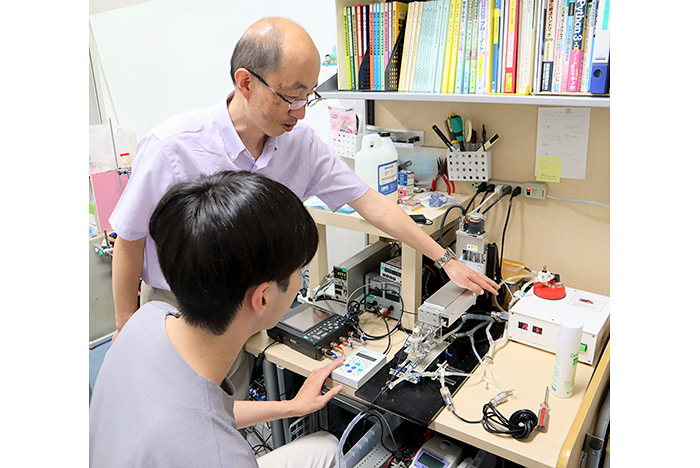

苗村潔先生の研究室は、臨床工学技士の業務のひとつ、血液透析を行う患者さんへの穿刺(針を刺すこと)支援に取り組んでいる。透析では十分な血液量を確保する必要があり、動脈と静脈を部分的につなぐシャント血管がつくられる。シャントは使っている間に狭窄(狭くなること)が起きてくるため、臨床工学技士は穿刺する際、触診や聴診によってシャントの状態を判断しなければならない。そこで、患者さんを再現したモデルを用いて血液の流速を計測することで、シャントの状態を把握する研究を進めている。

血圧計に腕を入れて血圧を測定する感覚で、自動的にシャントの状態を判断する装置が開発されれば、臨床工学技士がどこに穿刺するかの判断材料がひとつ増える。さらに「患者さん自らがシャントの状態を判断できれば、クリニックに行かなくても自宅で人工透析を行えるようになる」と苗村先生が言うように、在宅医療の可能性拡大が期待される研究だ。

ゼミで身につく力

実験や研究を通して、常に疑問を持ち、考える姿勢を身につけてほしい

苗村研究室は、臨床工学技士として活躍する卒業生との共同研究が多いのも特徴だ。前述の流速計測による狭窄部の自動診断は今後、卒業生が働く病院の協力を得て臨床試験が行われることになる。また臨床工学技士の活躍の場は広がっており、心療内科、精神神経科で薬物に頼らずに脳に磁気や電気刺激を与える機械を使い治療を進める現場で働く卒業生との共同研究を行なっている。さらに幼児の点滴改善に関して、看護学科やデザイン学部との共同研究も行われている。

研究テーマは、いずれも医療従事者の課題解決や、患者さんのためになるもので、臨床を意識しながら研究を行える。それだけに卒業生と接する機会が多いことは、将来を考える参考にもなる。

また、苗村研究室では、ヒアリング調査ではなく、実験で得られたデータをもとに自分なりの結論を導くことに重きが置かれている。

医療技術は、どうしても医療従事者の経験や感覚に依存する部分が大きくなりがちだ。しかし、苗村先生は「定量化して客観的に数字で示す方法もあることを知ってもらいたいと思います。先輩がそうやっているからではなく、常に疑問を持ち、考える姿勢を身につければ、2つの方法のどちらを採用するか迷ったときでも、きちんと比較し、自信をもって選択できるようになります」という。これがひいては医療の安全性を高めることにつながる。

学生の声

透析患者さんのシャントを評価する補助装置を開発しています

医療保健学部 臨床工学科

4年 Y.H.さん

*学年・インタビュー内容は取材時のもの

研究室の配属先を決める前に行われた3年次の病院実習で透析に興味を持ちました。

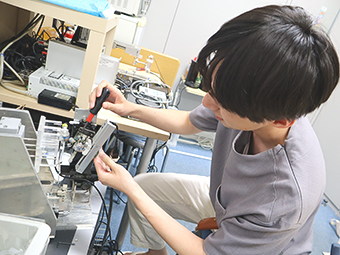

透析では患者さんのシャント血管の変化や狭窄の有無を診断して針を刺します。現在、その評価方法は触診、聴診、視診で行うことがほとんどで、どうしても診断する人の主観や経験に左右されてしまいがちです。しかし、患者さんのことを考えると、一定の基準で評価でき、個人差が生まれないようにすることが望ましいといえます。そこで、血液の流速と血管の硬さから透析患者のシャントの状態を評価する補助装置の開発に取り組んでいます。

研究室のメンバーは9名で、一人ひとり研究テーマが違うので、研究の進め方も人それぞれです。ただ、共通する部分もあり、ときには一緒に実験を行うこともあって、互いに学べることがいろいろとあります。先生もとてもやさしく、質問に行くと丁寧に対応してくださり、研究室の雰囲気は非常にいいと思います。

いつか高校生の皆さんと、臨床工学技士としてどこかで出会えるのを楽しみにしています。

実験装置

典型的な患者さんの状態を再現して実験を行い、評価・考察するという研究アプローチをとる苗村研究室。既存のパーツを利用しながら患者を模したオリジナルの装置を考案し、毎年改良を重ねながら作製して実験を行っている。

1998年東京大学大学院工学系研究科精密機械工学専攻 博士課程修了。東京大学助手、東京女子医科大学助手、東京工科大学バイオニクス学部専任講師、応用生物学部准教授を経て、2010年医療保健学部臨床工学科准教授に。2019年より現職。専門分野は医用機械工学、看護理工学。

その他のゼミ研究室紹介

- デザイン学部 工業デザイン専攻B研究室(酒井正教授 知育遊具・玩具デザイン)

- メディア学部 ミザンセーヌデザイン研究室

- メディア学部 デジタルジャーナリズム研究室

- 工学部 応用化学科 バイオマス・超分子材料学研究室

- 工学部 ヒューマンメカトロニクス研究室

- コンピュータサイエンス学部 ロボットビジョン・Spatial AI 研究室

- コンピュータサイエンス学部 社会情報専攻 サービスシステムデザイン研究室

- コンピュータサイエンス学部 情報セキュリティ研究室

- 応用生物学部 皮膚生理学研究室

- 応用生物学部 植物工学研究室

- 応用生物学部 腫瘍分子遺伝学研究室

このページに関するお問い合わせ

| 大学・部署名 | 東京工科大学 広報課 |

|---|---|

| Tel | 0120-444-903 |

| pr@stf.teu.ac.jp |