東京工科大学大学からのお知らせ ゼミ研究室紹介

掲載している内容は、2024年10月時点のものです

メディア学部 メディア学科

ミザンセーヌデザイン研究室

ミザンセーヌデザイン研究室の1枚!

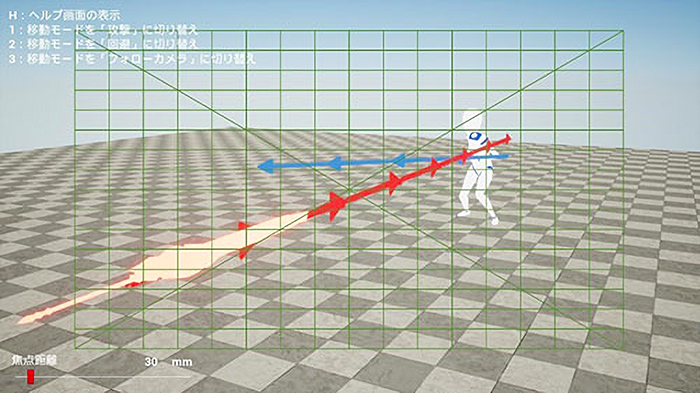

この画像は何かのシミュレーションでしょうか?

アニメの戦闘シーンで敵の攻撃を避けるときの避け方をシミュレーションしています。

どのような目的で研究されているのでしょうか?

3DCGを使って動きをシミュレーションすることで、アニメーションやゲームの制作支援をめざしてシステム開発を行っています。

シナリオ・キャラクター・演出の設計に注目し

映像コンテンツ制作の支援システムを開発する

研究テーマ

演出に基づいた“見せ方”を考え

映像作品を分析する

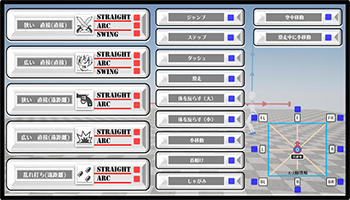

アニメの戦闘シーンで、剣や拳銃や爆弾など、敵の攻撃を避けるときの避け方をシミュレーションする制作支援システム

アニメの戦闘シーンで、剣や拳銃や爆弾など、敵の攻撃を避けるときの避け方をシミュレーションする制作支援システム

映像コンテンツ制作における、シナリオ・キャラクター・演出の設計について研究しているのが、兼松先生が主催するミザンセーヌデザイン研究室だ。研究室の名称にもなっている“ミザンセーヌ”とは、フランスの演劇用語で、“舞台上に何をどのように登場させるのかという演出手法”を意味している言葉。兼松先生に研究室の特徴を尋ねると、次のように答えてくれた。

「映画などの映像作品で、画面のなかにどういうものを登場させ、それをどのように見せるかという表現手法を研究の中心に置いています。そこにはストーリーが深く関係するので、キャラクター、シナリオ、演出という三本柱で研究を進めています」と、説明してくれる。

例えば、現代の日本を代表するコンテンツ分野であるロボットアニメーションを題材にして、様々な角度からの研究や分析を行っている。研究室に所属する留学生が手がけているのが、ロボットアニメの戦闘シーンにおけるカットのつなぎ方だ。シチュエーションによってどのように戦闘シーンのつなぎ方や構図などの演出が異なるのか、これまでの人気作品をピックアップして調べているという。

「ロボットアニメの分野でも、研究する視点は様々です。構図やカットのつなぎ方だけでなく、ストーリー構成や、ライティング・効果音の使い方、カメラワークなど、取り組む学生によって異なった角度から分析を行っています」

さらに研究で得た分析結果を生かした、作品の制作支援システム開発も手がけている。アニメーションの戦闘シーンで敵の攻撃を避けるときの避け方をシミュレーションするシステムや、構図やカットのつなぎ方を組み合わせて絵コンテを作ったり、データベース化したライティングやカメラワークを組み合わせて新しい表現を作ったりするシステムなど、アイデアにあふれた支援システムが生み出されている。

研究の手法

ストーリーの構造分析に注目し

シナリオ執筆手法につなげる

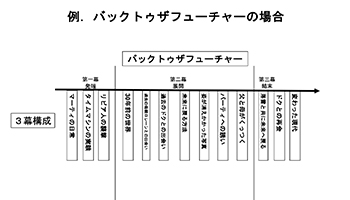

映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」のシナリオを分析する

映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」のシナリオを分析する

一方、研究室では、作品のシナリオやストーリーなどの構造研究にも力を入れている。「発端・展開・結末という三幕構成が基本ですが、実はもっと細かいストーリー構造があります。ストーリーの構造研究のお手本としてよく例に挙がるのが、映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」ですが、それを踏まえてジャンルごとにストーリー展開の構造の違いを調べ、考えるようにしています」と、兼松先生。

先生によれば、恋愛ものやコメディなどジャンルが異なっても、ストーリーの構造自体は共通項が多く見られるという。しかし、起きた事象に対して主人公がどのように決意し行動するのかなどの展開方法は、ジャンルによって大きく異なる。その違いに注目し、ジャンルに応じたシナリオ構成の研究を行っているという。「演出やキャラクターの設定を個性的にすることで、シナリオはおもしろくなります。それを理解しさらに発展させていくことが研究につながります」と、兼松先生は語る。また、シナリオを書きたい学生のために、「シナリオアナリシス」というプロジェクト演習も用意しており、段階的にシナリオ執筆手法について学ぶことが可能だ。

過去から未来へ

恩師との出会いが研究の始まり

次世代にもバトンを受け渡す

幼少期から映像・映画に興味を持ち、高校時代には3DCGクリエイターへの道を考えていた兼松先生。先生ご自身の卒業研究テーマは、“照明の当て方(ライティング)の研究”だった。

「卒業研究では、キャラクターや俳優の感情を、光と影の使い方でどう誇張していくかというテーマに取り組みました。様々な映画でどのように光と影で演出されているのかを調べ、データベースのようなものを作りました。それを新しい作品制作の参考にできるようにしようという試みが、現在につながる研究活動の原点です」と、振り返る。

そして今、兼松先生は次世代のクリエイターの卵を育てることに情熱を注ぐ。作品制作には、そのバックボーンに関わる知識や、想定するユーザーの動向を知るマーケティングなど、幅広い知見が欠かせない。それを身につける環境がメディア学部にはそろっていると力説する。

「メディア学部には、3つのコースに幅広い領域を扱う専門性の高い先生方が在籍しており、コースの垣根を超えた履修選択が可能です。クリエイターへの夢に向け、技術や知識を幅広く学べる柔軟性があるのが、大きな特徴です」

学生の声

人々が共感できるような

スポーツアニメの試合のストーリー構造を分析

メディア学部 メディア学科

4年 S.S.さん

*学年・インタビュー内容は取材時のもの

アニメや漫画、ゲームが好きだったのですが、そういったコンテンツの「演出」に魅力を感じていることに気がつき、“演出”を意味するミザンセーヌの名前がついたこの研究室に入りました。

今は、主にどんな演出に人は魅力を感じるのか、どうしたら人に魅力を感じさせる演出を作れるのかという部分について研究しており、私はスポーツアニメの試合シーンにおけるストーリー構造をテーマにしています。多くのスポーツアニメでは主人公がライバルや仲間と試合をすることで成長します。そのとき、視聴者が思わず応援したくなるような試合を描くためにはどのような演出があるのか、既存のスポーツアニメを研究することで見つけ、新たなシナリオ制作手法として構造化したいと考えています。特に、勧善懲悪の要素が少ないスポーツアニメにおいて、主人公だけでなくライバルにも共感させるためにはどんな演出が必要なのかの構造解析に注力し、シナリオ作成の一助になるような研究をめざしています。

私たちは研究室の1期生で、研究室の運営はいろいろと手探り状態ですが、兼松先生や仲間たちと力を合わせ助け合いながら研究活動をしています。全員がコンテンツ好きの似た者同士で、最近のアニメや映画の話題に花が咲き活発な議論を交わす、フレンドリーな雰囲気も魅力です。

東京工科大学大学院バイオ・情報メディア研究科メディアサイエンス専攻博士後期課程修了。首都大学東京(現 東京都立大学)日野キャンパス技術員を経て、2018年より東京工科大学メディア学部メディア学科助教。2023年より現職。専門分野はディジタルコンテンツ制作技術等。

その他のゼミ研究室紹介

- デザイン学部 工業デザイン専攻B研究室(酒井正教授 知育遊具・玩具デザイン)

- メディア学部 デジタルジャーナリズム研究室

- 工学部 応用化学科 バイオマス・超分子材料学研究室

- 工学部 ヒューマンメカトロニクス研究室

- コンピュータサイエンス学部 ロボットビジョン・Spatial AI 研究室

- コンピュータサイエンス学部 社会情報専攻 サービスシステムデザイン研究室

- コンピュータサイエンス学部 情報セキュリティ研究室

- 応用生物学部 皮膚生理学研究室

- 応用生物学部 植物工学研究室

- 応用生物学部 腫瘍分子遺伝学研究室

- 医療保健学部 臨床工学科 苗村研究室

このページに関するお問い合わせ

| 大学・部署名 | 東京工科大学 広報課 |

|---|---|

| Tel | 0120-444-903 |

| pr@stf.teu.ac.jp |