東京工科大学大学からのお知らせ ゼミ研究室紹介

掲載している内容は、2024年10月時点のものです

応用生物学部 応用生物学科

皮膚生理学研究室

皮膚生理学研究室の1枚!

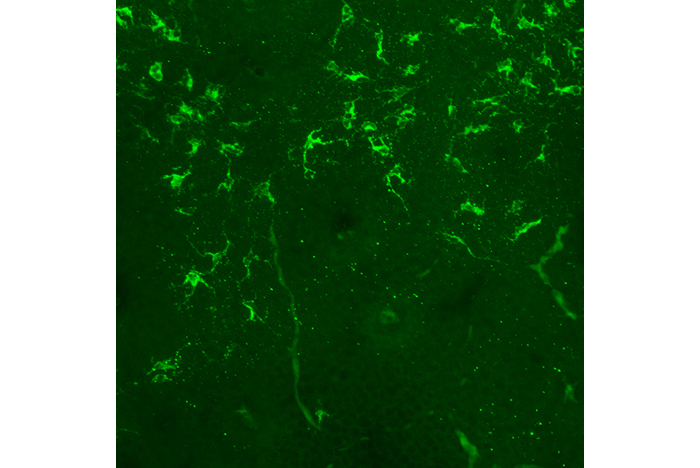

これは何かの細胞でしょうか?

皮膚を透明化する技術を用いて、皮膚内の色素細胞の様子を映したものです。

この細胞が動いたり、広がったりするんですね。

そうです。研究室では、日焼けなどの色素沈着が起きる仕組みを観察していて、実験には、採取したばかりのヒトの皮膚を利用することもあるんです。

皮膚と肌トラブルのメカニズムを解明し

新しい化粧品の開発につなげていく

研究テーマ

日焼けが起こる皮膚の仕組みを調べ

新しい日焼け防止手法を研究する

吉田雅紀先生が率いる皮膚生理学研究室では、人の皮膚に関する様々な機能について研究している。皮膚に変化を起こすメカニズムを解明し、化粧品や治療薬の開発までを行う。主に、日焼けや美白、シミの治療や肌荒れ改善をターゲットとし、また肌年齢診断などの応用研究も手掛ける。

「化粧品の研究は、肌トラブルの原因を明らかにすることから始まります。皮膚の中で何が起きているのかということを調べ、その原因や仕組みを解明します。さらに、そのトラブル解消に有効な成分を見つけ、化粧品の有効成分の開発まで行います」と、吉田先生は研究の方向性を説明する。

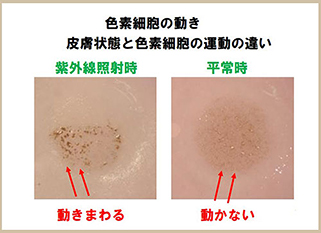

研究のメインテーマのひとつが、日焼けのメカニズムの解明と、日焼けを制御するための取り組みだ。日焼けした際の、衣服で覆われていた部分と、そうでない部分にできる境界部分に着目し、肌の中で日焼けに至る状況の変化を観察。その仕組みを明らかにしている。

「日焼けは皮膚に陽光が当たって赤くなっている部分に、さらに色素細胞が増えることで起こります。この色素細胞は、皮膚の中を動き回って光の当たっている部分に移動し沈着しますが、逆に当たっていない部分には色素細胞が入りこめないのではないかと考えています」

この色素細胞のメカニズムを解明し、仕組みを制御することができれば、陽光に当たっても日焼けしない画期的な日焼け防止策を確立でき、色素が抜けてしまう白斑の治療にも役立つ可能性が秘められている。

紫外線が当たると毛穴から色素沈着が広がる。

紫外線が当たると毛穴から色素沈着が広がる。皮膚を透明化させる技術を用いたうえで

色素細胞を染色することで、色素細胞が広がる

様子や動きを観察し評価する

企業との共同研究

ヒトの皮膚を実験で使用して

機能性化粧品の効果を調べる

もうひとつの主力テーマが、肌のシミに関する研究だ。シミは、表皮細胞に色素細胞がつくったメラニンが溜まることで、皮膚表面の色が部分的に変化する。正常な肌では、溜まったメラニンが皮膚表面の角質層に押し上げられ、やがて排出されて消失する。しかし、表皮細胞の生まれ変わるサイクルに不具合が生じてしまうと、メラニンが表皮の一番下にある基底層に滞留し、皮膚表面の角質層へ上がっていかなくなる。これがシミの原因のひとつだ。

そこで、研究室では表皮細胞の増殖を促して上へと押し出させることで、メラニンを排出しシミを防ぐ研究に注力している。シミを解消する成分を見つけ出し、シミをなくす方法を見つけ出すことが目標だと、吉田先生は語る。

また、研究の性質上、企業との共同研究が多いことも特徴だ。最近では、化粧品メーカーが開発した化粧品の性能評価に参加している。紫外線を浴びた皮膚は、表皮細胞が分裂して増殖が進むと同時に、表皮の下にある真皮でコラーゲンが分解され失われる。そこで、紫外線による肌荒れを抑えバランスを保つことを目的とした機能性化粧品が、どの程度の紫外線による肌荒れ防止効果を示すのかを、いろいろな条件を設定したうえで実験し検証を重ねたそうだ。「実験には新鮮なヒトの皮膚が不可欠ですが、日本では入手が難しいです。そこで、法律で認可されているフランスから、採取して40時間ほどしか経っていないヒトの皮膚を空輸して使用しました。学生にとっても、商品化された化粧品に関わる経験は、大きいものがあったようです」

今後の目標

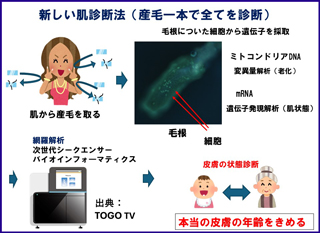

肌の細胞年齢診断の手法を確立し、

肌細胞の若返りも視野に

産毛や唇の細胞を使っての肌診断の流れ

産毛や唇の細胞を使っての肌診断の流れ

肌の構造や仕組みを深く調べ、日焼けやシミなど、目に見える肌の変化を制御する研究活動が、新たな化粧品の有効成分の開発につながっている。また、こういった研究成果の応用として、新しい肌の診断方法を提唱することにも力を入れているという。例えば、顔に生えている産毛の根元についている細胞を、バイオインフォマティクス解析という方法で解析することで、肌の細胞年齢診断を行う研究だ。肌の状態を遺伝子的に把握し、個人の肌タイプや肌年齢に合わせた、オーダーメイドな化粧品選びにつなげる構想があると、吉田先生は話す。さらに「肌細胞の若返りの研究にもつながるかもしれません」と、先を見据えた夢に向けた取り組みを示す一方で、化粧品研究の魅力も次のように話してくれた。

「私は、ケロイド治療薬という薬品研究をきっかけに皮膚研究に取り組み、やがて化粧品分野の研究に携わることになりました。化粧品の研究は思っていたよりも自由度が高く、目の前で起きる現象のおもしろさが魅力です。また、そういった興味を追求すると同時に、商品化された化粧品で皮膚がキレイになることでユーザーに役立っているという実感が、研究活動のモチベーションになっています」

学生の声

みずみずしい肌を保つ

角層剥離の仕組みを調べています

応用生物学部 化粧品専攻(現:化粧品コース)

4年 Y.I.さん

*学年・インタビュー内容は取材時のもの

自分自身が肌の悩みを抱えていたことから、皮膚についてより深く知りたいと思い、化粧品専攻へ進学。現在は「ヒト皮膚角層の重層剥離におけるステロイドサルファターゼの関与」というテーマで研究を行っています。皮膚の一番外側にある角層は何層ものシートでつくられており、一番外側の層が一枚ずつ垢として剥がれ落ちることで新しい表面が生まれ、みずみずしい肌の外見や水を保持する機能を保っています。一方、荒れ肌や乾癬という皮膚病では表面の角層がきれいに剥がれず、何層も一度に剥がれてしまうのでスムーズな表面ができなくなり、デコボコした粉っぽい外見と機能低下を招きます。この角層の剥離を調節するステロイドサルファターゼという酵素がどのように作用しているのか、どうやれば活性が正常化するのかを、ヒトの皮膚や表皮細胞を使用して研究しています。卒業後は、化粧品会社への就職が決まっており、肌に悩む多くの人の力になりたいと考えています。

大阪大学大学院理学研究科生物化学専攻博士前期課程修了。旭川医科大学にて博士号取得。カネボウ(株)生化学研究所、BASF JAPAN(株)化粧品ラボ主任研究員、同志社大学講師、クラシエホームプロダクツ(株)ビューティケア研究所主席研究員を経て、2020年より現職。

その他のゼミ研究室紹介

- デザイン学部 工業デザイン専攻B研究室(酒井正教授 知育遊具・玩具デザイン)

- メディア学部 ミザンセーヌデザイン研究室

- メディア学部 デジタルジャーナリズム研究室

- 工学部 応用化学科 バイオマス・超分子材料学研究室

- 工学部 ヒューマンメカトロニクス研究室

- コンピュータサイエンス学部 ロボットビジョン・Spatial AI 研究室

- コンピュータサイエンス学部 社会情報専攻 サービスシステムデザイン研究室

- コンピュータサイエンス学部 情報セキュリティ研究室

- 応用生物学部 植物工学研究室

- 応用生物学部 腫瘍分子遺伝学研究室

- 医療保健学部 臨床工学科 苗村研究室

このページに関するお問い合わせ

| 大学・部署名 | 東京工科大学 広報課 |

|---|---|

| Tel | 0120-444-903 |

| pr@stf.teu.ac.jp |