同志社大学大学からのお知らせ ゼミ研究室紹介

掲載している内容は、2025年10月時点のものです

理工学部 化学システム創成工学科

粉体工学研究室

粉体工学研究室の1枚!

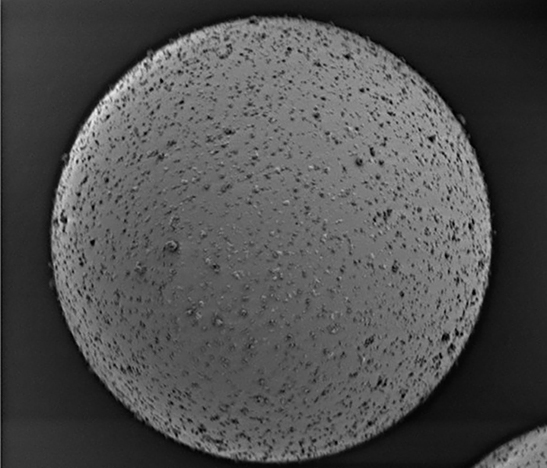

この写真は何でしょうか?

「粉が粉を覆っている」様子です。中心にある1つの粉の表面を、いくつもの微小な粉が覆っているのです。

なぜ粉に粉を覆わせるのですか?

中心にある粉の流動性が増して扱いやすくなるからです。しかし、覆い方次第では逆に流動性は下がってしまいます。

身近ながらも未知にあふれる「粉」を理解し、可能性を切り拓く

研究テーマ

機能性と扱いやすさの両輪を備えた粉体を探究

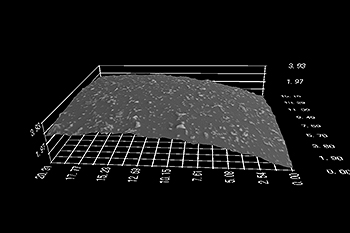

粒子流動性向上のための微小粒子添加被覆時の粒子表面凹凸

粒子流動性向上のための微小粒子添加被覆時の粒子表面凹凸

固体、液体、気体は「物質の三態」として知られる。「では粉体が有する性質は、3つの状態のうちどれですか?」と問いかけるのは、粉体工学を専門とする吉田幹生先生だ。

「粉体は固体である粒子の集合体です。一般的に固体は流動性が無いのに対して、液体や気体は流動性を持っています。一方、粉体は固体なのに流動性があるという、一般の固体とは異なる性質も持ち合わせているのです」

この性質は、食品やセラミック、金属など、様々な工業製品を生産するプロセスで活用されている。材料である粉を効率よく混ぜたり、あるいは貯蔵タンクや反応器などからスピーディーに移動させたりという、生産性の向上のためには粉の性質をより深く理解することが役立つ。そこで期待が集まるのが、粉体工学だ。

粉体は小さくなるほど溶けたり反応したりするスピードが上がる。口の中でなかなか溶けなかった飴玉が、かみ砕いて細かくなるとあっという間に溶けるのがその一例だ。また、小さくなると付着性が高まる。チョークが粉になると手からなかなか取れないのは、小さくなったことで付着性が高まったせいだ。

「製造プロセス中での扱いやすさを考えると、流動性が高い大きな粒子の方がいいです。でも溶けやすさなどの機能性を考えると、粒子は小さくしたい。矛盾する課題を両立させる方法を見つけ出すことが、私の研究テーマです」

吉田先生は今、流動させたい粒子の表面に、さらに小さな粒子を付着させることで機能性と流動性の最適なバランスを見つける研究に取り組んでいる。現在は企業などから個別の相談に応じて粒子の種類やサイズの最適な組み合わせを探し出し、提案している。それらの知見を積み重ねることで、普遍的な法則を見つけ出すことが目標だ。

研究室での学び

活発な意見交換が研究を深めていく

研究室には現在、学部4年生から博士課程の大学院生まで、合計30人の学生が在籍している。粉体工学は高校では学ばない分野だが、大学では3年次から座学や実験が行われている。そこで粉が持つ不思議な性質や産業における重要性に興味を持った学生が、粉体工学研究室を志望するケースが多いと吉田先生は言う。

吉田先生が学生と向き合ううえで大切にしているのが、自由な意見の交換だ。学生が研究の進捗状況などを発表した際などには、先生や他の学生を交えてディスカッションを行う。先生と学生が個別に議論し、実験結果などへの理解を深めていくことも多い。

「心がけているのは、学生が感じた疑問や納得できないことを、ためらわずに発言できる雰囲気作りです。先生や学生という立場に関係なく、一緒に興味のあることを探究していきたいと考えています」

身につく力

自ら考え、行動する力を身につけて社会で活躍

学生を指導する際に吉田先生が心がけているもう1つのことが、「答えを言いすぎない」という点だ。実験などについてアドバイスを求められた際、学生が自分で考えを深めるためのヒントを示すのみにとどめることも多いと言う。

「答えを示してしまうと、学生は知らず知らずのうちに指示を待つようになります。それでは社会では通用しません。研究室での経験を通して、自ら考え、自ら行動する力を養ってもらいたいです」

就職先の主な業種は、食品、化学、化粧品、製薬など。いずれの分野でも日本を代表するような企業が並ぶ。研究職や開発職に就くほか、生産設備の開発や設計を行うプラントエンジニアリングの仕事に就く人も多い。

粉体工学研究室には、吉田先生のほかに白川善幸先生も在籍している。吉田先生が粉体の性質を考慮して取り扱いを向上させる粉体の挙動制御に軸足を置いていることに対して、白川先生は新たな機能を備えた粉体の設計などに軸足を置いている。いわば粉体挙動制御と粉体設計という両輪を持つのが粉体工学研究室。両分野がサポートし合い、刺激し合って成長できるのも、本研究室ならではの強みだ。

学生の声

ビン詰めの粉をシェイク!振り方次第で流れ方が変わる

大学院 理工学研究科

修士2年 R.N.さん

*学年・インタビュー内容は取材時のもの

粉体の流動性について研究しています。ビンに粉を詰めて傾けると、粉はあまり流れません。粉体同士がくっついているからです。ところが思い切り振ると粉同士が離れ、流れるのです。この現象はあらゆる場面で活用されているのですが、仕組み自体はまだわかっていません。それを解き明かすのが私の研究です。縦に振ったり横に振ったり回転させたりと、振り方でサラサラ具合は変わります。振り方や粉の材質の関係性を調べていき、「この振り方をするとこれぐらい流れる」という予測モデルを立てることをめざしています。

粉体工学研究室は、とても明るく楽しい研究室です。先生もフランクで、誰もが自由に発言できます。「失敗も勉強だ」という考え方が定着しているので、思い切ったチャレンジもできます。「大学で何かに熱中したい、何かを頑張りたい」という人はぜひ、私たちの研究室をのぞいてみてください。

岡山大学大学院自然科学研究科機能分子化学専攻助教、同志社大学理工学部化学システム創成工学科准教授などを経て、2022年より現職。研究分野は粒子の流動性と付着性の制御。微小粒子添加による粒子流動性向上メカニズムの検討などのテーマに取り組む。

その他のゼミ研究室紹介

- 神学部 三宅ゼミ(近代思想家の宗教観演習)

- 神学部 村上ゼミ(人文学系)

- 文化情報学部 身体メディア研究室

- 文学部 文学科 考古学研究室(考古学・文化財保護学)

- 文学部 越前ゼミ(20世紀美術史)

- 文学部 中村ゼミ(現象学)

- 文学部 赤松ゼミ(英語教育学・応用言語学)

- グローバル・コミュニケーション学部 郭ゼミ(現代中国語学)

- グローバル・コミュニケーション学部 長谷部ゼミ(認知言語学)

- グローバル・コミュニケーション学部 内田ゼミ(中国近現代史、近現代日中関係史、中国外交)

- グローバル・コミュニケーション学部 中田ゼミ(動機づけ・教育)

- グローバル地域文化学部 柴田ゼミ(ラテンアメリカ地域研究、社会運動論)

- グローバル地域文化学部 中嶋ゼミ(政治学・政治思想)

- 社会学部 鵜飼ゼミ(社会デザインと社会ネットワーク)

- 心理学部 毛利ゼミ(犯罪心理学)

- 法学部 村田ゼミ(アメリカ外交)

- 経済学部 奥田ゼミ(京都の老舗・職人)

- 経済学部 新関ゼミ(企業分析とファイナンス)

- 商学部 内藤ゼミ(経済・経営・商学系)

- 政策学部 大島ゼミ(日本国憲法)

- 政策学部 月村ゼミ(バルカン地域研究・民族紛争論)

- 理工学部 インテリジェント情報工学科 知的システムデザイン研究室

- 理工学部 知識情報処理研究室

- 生命医科学部 生命医科学科 システム生命科学研究室

- 生命医科学部 医情報学科 脳神経行動工学研究室

- 生命医科学部 医工学科 山本ゼミ(バイオマテリアル研究室)

- スポーツ健康科学部 河西ゼミ(障がい者スポーツ)

このページに関するお問い合わせ

| 大学・部署名 | 同志社大学 入学センター入学課 |

|---|---|

| Tel | 075-251-3210 |

| ji-nyugk@mail.doshisha.ac.jp |