同志社大学大学からのお知らせ ゼミ研究室紹介

掲載している内容は、2025年5月時点のものです

文学部 文化史学科

考古学研究室(考古学・文化財保護学)

考古学研究室の1枚!

ヘルメットをかぶって、何か調べているのでしょうか?

7世紀前半の古墳の発掘調査で石室を実測しているところです。石室は当時の有力者の棺が置かれていた場所なんですよ。

そんな貴重な場所を発掘調査するなんて、誰にでもできることではないですね。

そうですね。発掘調査には専門的な知識と技術が必要です。この研究室では、それを身につけることができます。

専門職としても生かせる発掘調査の知識と技術を身につける

研究室の特徴

卒業生の7~8割が、発掘調査に携わる公務員に

考古学研究室が発掘調査してきた出土遺物。奥は1950年代に発掘調査された縄文土器(京都府京丹後市・浜詰遺跡)、手前は研究室に所属する学生たちが最近発掘調査した古墳の土器(京都府木津川市・加茂塚穴古墳)

考古学研究室が発掘調査してきた出土遺物。奥は1950年代に発掘調査された縄文土器(京都府京丹後市・浜詰遺跡)、手前は研究室に所属する学生たちが最近発掘調査した古墳の土器(京都府木津川市・加茂塚穴古墳)

同志社大学考古学研究室の歴史は日本でも古いほうで、1953年にさかのぼる。現在、研究室を率いる水ノ江和同先生は「考古学と他の文系分野の違いは、知識だけではなく技術が必要な点です」と話す。「遺跡での発掘作業、測量、出土した遺物の洗浄や接合などの整理作業、そして報告書の作成。それぞれに経験が必要なので、考古学に興味がある学生には、1、2年次から勉強会で基礎的な知識と技術を身につけ、発掘調査にも参加することを推奨しています」

こうして身につけた専門的な知識と技術を生かし、卒業生の7~8割が、地方公務員(埋蔵文化財専門職員)として各地の発掘調査に携わっている。「文化財保護法のもと、現在、日本で行われている発掘調査は年に約8,000件。各自治体の教育委員会には埋蔵文化財専門職員の採用枠があります。学んだことをそのまま仕事にできるのは、考古学の大きな魅力だと思います」

研究室のPOINT

発掘調査によって、積み上げられた歴史の精度を上げる

発掘調査で出土した土器などの遺物は洗浄、接合して実測図を作成する

発掘調査で出土した土器などの遺物は洗浄、接合して実測図を作成する

研究室活動の中心は、遺跡の発掘調査を通して、発掘作業・整理作業・報告書作成という発掘調査の3段階すべてを経験することだ。2022年からは、京都府木津川市にある古墳時代終末期の古墳「加茂塚穴古墳群」の発掘調査を行った。長期休暇を利用した約3週間の発掘作業を5回にわたって実施し、古墳の構造や年代に関する情報などを発掘調査報告書にまとめた。

発掘調査から、何が、どのように明らかになるのだろう。水ノ江先生に聞いた。「地面に眠っていた小さい破片から、ある程度の年代が特定できます。それを過去の研究結果と比較することによって、この時代の、この規模の古墳なら、この地域で何番目くらいの人物のものだろう……というようなことが推測できるのです」。一つの遺跡の発掘調査で歴史が明らかになるというよりも、新しい発掘調査結果を加えることによって、これまで積み上げられてきた研究に基づく歴史の精度を上げていくイメージだ。現在行われている発掘調査も、未来の考古学にとって不可欠なピースの一つとなっていくのだろう。

この分野の面白さ

自分の手で歴史の一部を見つけられる

加茂塚穴古墳での測量の様子。2022年から2年半で5回の発掘調査を行った

加茂塚穴古墳での測量の様子。2022年から2年半で5回の発掘調査を行った

考古学の面白さについて水ノ江先生はこう話す。「同じ遺跡は一つとしてありません。家の間取りは同じでも、使う家具や食器は違うのと同じです。今、全国にある472,071カ所の遺跡も全部違い、何が出てくるかわからないことが面白いです」。自分の手で歴史の一部を見つけられるのも発掘調査の魅力と醍醐味。遺物の中には出土して空気に触れると酸化して約5分で黒くなってしまうものもあるので、遺物の当時の色を見られるのも発掘調査の魅力のひとつだという。

学生には「しっかりした知識と技術を身につけて、歴史を正しく掘り起こし、考察できる専門家として、埋蔵文化財保護行政に携わってほしい」と水ノ江先生。「歴史の教科書の内容はほとんどが文献研究をもとにしていますが、文献は限られた立場の人が書いたもの。情報の取捨選択もされているでしょう。でも発掘調査で見つかるのはありのままの歴史。文献にない部分を掘り起こし、間を埋めていく、その一端を担う人材になってほしいと考えています」

学生の声

まだまだ発見できる物がたくさんあるのが考古学の魅力です

文学部 文化史学科

4年 M.Y.さん

*学年・インタビュー内容は取材時のもの

歴史が好きで文学部文化史学科に入学。1年の基礎演習で考古学と出会い、夏休みに参加した発掘調査が面白いと感じました。そのまま水ノ江先生の研究会に参加するようになり、考古学研究室にも入りました。

発掘調査で遺跡に立ち、この地面を大昔の人も歩いていたんだと思うと感動します。発掘調査すること自体も楽しいですし、これまで誰も見たことがない歴史の痕跡を見つけることができると思うととても嬉しくて、そこから何がわかるのかを考えることも楽しいです。未知の部分が多く、まだまだ発見できる物がたくさんあることが考古学の魅力だと思います。関西は他大学の考古学研究室との交流も盛ん。発掘現場や研究会では、社会人や研究者の方々と接する機会も多いので、自然と社交性が身につきました。

学部の卒業論文のテーマは「古墳時代の埴輪円筒棺」。卒業後は大学院への進学が決まっており、大学院修了後は、公務員として埋蔵文化財の発掘調査や広く文化財保護に携わりたいと考えています。考古学を通じて、地元の方々に郷土の歴史を誇りに思ってもらえるような魅力の発信が大きな目標です。

研究室の様子

実測図作成作業の様子①。方眼紙に土器の情報を書き写していく。

実測図作成作業の様子②。キャリパーという専用の道具で土器の厚みを測る。

実測図作成作業の様子③。2点間の距離を測るのに使用するのはディバイダ―という道具。

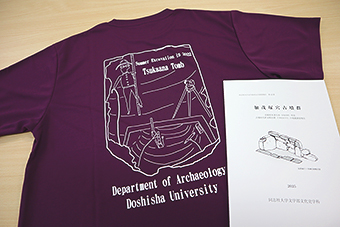

発掘調査の時に着るお揃いのTシャツと、完成した発掘調査報告書。

福岡県出身。1988年 同志社大学大学院文学研究科博士後期課程中退。福岡県教育委員会、九州国立博物館(福岡県立アジア文化交流センター)、文化庁記念物課を経て2018年より現職。2021年より同志社大学文化財保護研究センター長も務める。考古学と文化財保護学の二足のわらじを履き、日々学生の指導に当たる。

その他のゼミ研究室紹介

- 神学部 三宅ゼミ(近代思想家の宗教観演習)

- 神学部 村上ゼミ(人文学系)

- 文化情報学部 身体メディア研究室

- 文化情報学部 日本文学研究室

- 文学部 越前ゼミ(20世紀美術史)

- 文学部 中村ゼミ(現象学)

- 文学部 赤松ゼミ(英語教育学・応用言語学)

- 文学部 瀬崎ゼミ(人文学系)

- グローバル・コミュニケーション学部 長谷部ゼミ(認知言語学)

- グローバル・コミュニケーション学部 内田ゼミ(中国近現代史、近現代日中関係史、中国外交)

- グローバル・コミュニケーション学部 中田ゼミ(動機づけ・教育)

- グローバル・コミュニケーション学部 唐ゼミ(台湾・中国現代文学)

- グローバル地域文化学部 中嶋ゼミ(政治学・政治思想)

- 社会学部 鵜飼ゼミ(社会デザインと社会ネットワーク)

- 法学部 村田ゼミ(アメリカ外交)

- 経済学部 奥田ゼミ(京都の老舗・職人)

- 経済学部 新関ゼミ(企業分析とファイナンス)

- 商学部 内藤ゼミ(経済・経営・商学系)

- 政策学部 大島ゼミ(日本国憲法)

- 政策学部 月村ゼミ(バルカン地域研究・民族紛争論)

- 政策学部 新見ゼミ(開発途上国の貧困・格差問題)

- 理工学部 インテリジェント情報工学科 知的システムデザイン研究室

- 理工学部 知識情報処理研究室

- 理工学部 ネットワーク情報システム研究室

- 生命医科学部 生命医科学科 システム生命科学研究室

- 生命医科学部 医情報学科 脳神経行動工学研究室

- 生命医科学部 医工学科 山本ゼミ(バイオマテリアル研究室)

- スポーツ健康科学部 河西ゼミ(障がい者スポーツ)

このページに関するお問い合わせ

| 大学・部署名 | 同志社大学 入学センター入学課 |

|---|---|

| Tel | 075-251-3210 |

| ji-nyugk@mail.doshisha.ac.jp |